『紙こより画』体験の実施結果(3)

はじめに

2025.10.4(土)、奈良達磨寺・方丈にて『紙こより画』の展示販売と体験会を開催いたしました。生憎の雨でしたが、昼過ぎには曇天ながらも、雨は上がりなんとか開催出来ました。

撮影は好天時に撮影したものです。

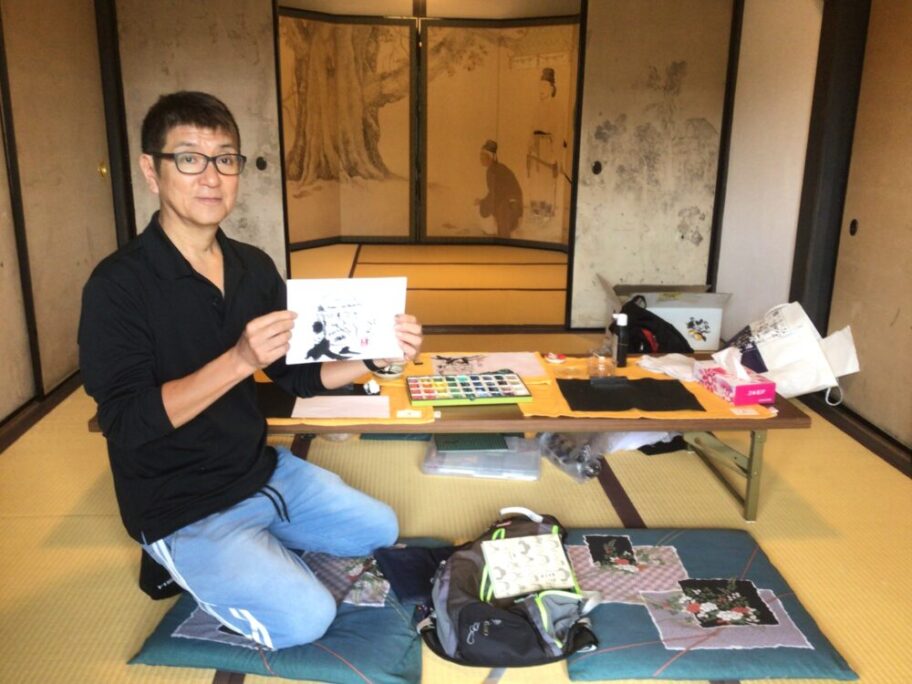

『紙こより画』体験の参加者は一人

『紙こより画』体験に参加されたのは、大阪在住の男性(40歳代)で、達磨寺に何か祈願することが目的で来られたようです。御朱印帖も持っておられました。ご記帳して頂かれた後、方丈に廻ってこられ『紙こより画』に興味を持たれ体験会に参加されました。机に座って物を描くという行為は久々ですと仰り、少し緊張されているようでありました。

まず、『紙こより画』の筆(こより)の作り方の説明をしました。

①ティッシュペーパーの角を親指と人差し指で摘まみ、捩って「こより」を作ります。「こより」の先の硬さは、引こうとする線の太さによって、調整しますが、普通に描く場合であれば、余り考えずに中程度の硬さでよいと説明。

②用意していた水に、こよりの先を漬ける。理由は、こよりの先に水を含ませることにより、墨の吸い上げをよくするため。

③図形○△□を試し書きして、「紙こより」の動きを知ってもらえればいいのですが、直ぐにマスターするのは無理なので、あまり力を入れると「こよりの先」が折れる事ぐらい理解してもらえればいいと思います。大事な事は、手の力とこよりの動きの関係を知ってもらう事です。④達磨をどこから描くか?私の場合は、眉間から描き始めます。眉間の墨を入れる時、白い紙にどの程度の大きさの達磨さんを描くのか?想定して描き始める事が大切です。

『紙こより画』体験をした「方丈」の向かいにある枯山水『亀集庭』の写真です。

機会が有れば、動画で説明をしますが、今は、私1人でブログの制作をしておりますので手が回りません。逐一、説明しながら描き上げて頂きました。

結果は

慣れない「紙こより」の先は、思う様には動いてくれません。目を大きく描きたかった様ですが、大きく描けず、丸くはかけていませんでしたが、なかなか魅力のある「お顔」に描き上げておられました。決して、上手には描けておりませんでしたが、中々趣のある「お顔」に描けておりました。上手くかけた線、跳ね上がって入れたいポイントに線が入らない、或いは、真っ直ぐ線を入れたいのですが、曲がってしまったり、失敗も成功も、混在して一枚の絵が出来上がっている事を説明して、「今、此処で書かれた絵」は、2度と同じ絵を描く事は出来ません、そして、誰も真似して同じ絵を描くことも出来ません。」と説明して、この絵は、「唯一無二」の天下無双の「己の絵」であると説明しました。

書き手本人の感想

出来上がった「紙こより画」を見て、どう思われますか?とお尋ねすると、「上手には描けていませんが、いい味が出てます。有難うございます。」と御礼を言われました。そして、裏打ちをして額に入れたら「良いものになりますよ」とアドバイスすると、家に「ラミネート加工」する機械がありますので、それで加工して、身近に飾ります。」と言われて、大事に持って帰られました。書き手も満足、教える私も「喜んで頂けて」大変充実した、時間でありました。

興味のある方へ

現在、メインの教室は、奈良・王寺町の達磨寺・方丈で月2回程度の展示会と体験会を行なっております。興味のある方は、下記「お問い合わせ」欄でお尋ね下さい。