コミスタ神戸de『紙こより画』

「紙こより画」のポイント「不完全の美」

昨日(2025.9.13)、『紙こより画』の講師として仲間4人で「コミスタこうべ」に行ってきました。午前10時〜午後3時まで、お年寄り(90歳)から小学生3年生位の皆様と楽しく、「紙こより画」を描いてまいりました。

話を聞くと、たまたま参加したのではない方ばかりで、13日に「紙こより画」の教室があることを知り参加されたようです。皆さん、開講を待っておられたようですね。

写真は「紙こより画」教室の情景です。手前右側の女性が後2ヶ月で90歳に成られる女性です。奥の2人の女の子は小学生です。お月見をテーマに描いておられます。お婆ちゃんには、好きな絵を描いてもらいました。ピンクとブルーのセーターを着たお若い、溌剌とした女性を描いておられました。90歳とは思えない女性でした。

私が担当した方は、二十代の女性、小学生、それと「あと2ヶ月、経てば、90歳」という女性でした。

この女性曰く、「歳を取ると外との交流を避けて、1人で居られる方が多い。こんな方達のところこへ行って「楽しさ」を与えるボランティアをやっている」と仰ってました。なかなかお元気な方でした。

この方が、描かれた「紙こより画」なかなか面白かったですね。色使いが、「90のお婆ちゃん」が、使う色とは思えませんでしたね。「濃いピンクと青」 そして、足元は、「ハイヒィール」です。若々しい女性の「絵」でした。そして,そのお婆ちゃんが、「紙こより画が、楽しい、楽しい」と言って描いておられました。

「紙こより画は、上手に描こうと思っても「上手く」描けません。

「こより」に任せ、「こより」の跡をついて行くつもりで描くと、「こより」と「自我」がマッチして上手くいくのです。それでも、「こより」と気が合わず、全く違う「ところ」に跳ねて行くこともあります。そんな事を気にしないで描き続けると、描いてる「絵」と「紙」が馴染んできます。これが「紙こより画」なのです。

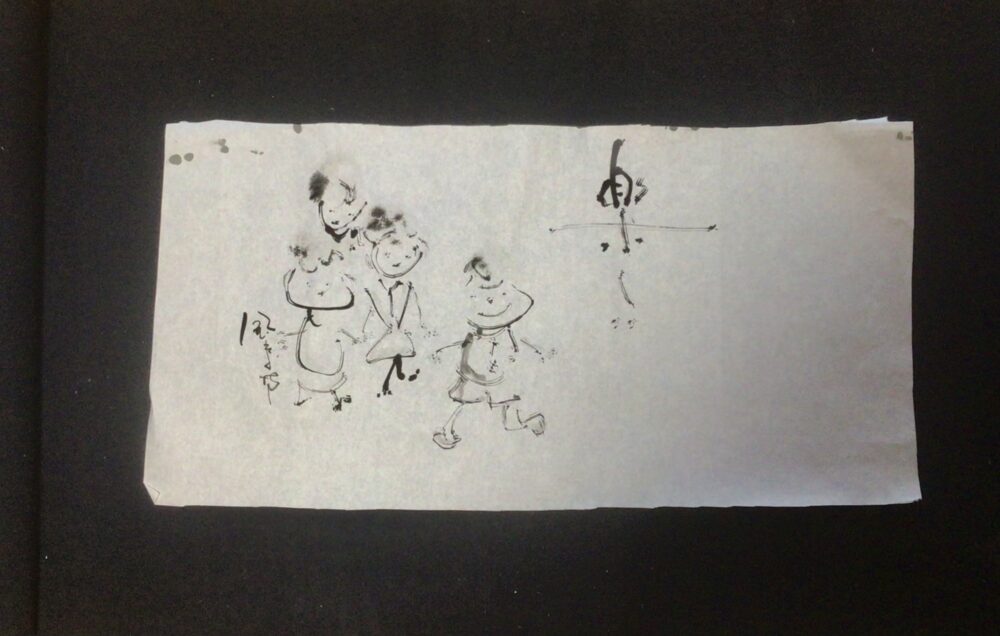

下記の「絵」は、私が描いた「紙こより画」です。非常に淡白な仕上がりだと思いませんか?「紙こより画の魅力」を私は、「不完全の美」と思っています。よく言われる言葉に「過ぎたるは及ばざるが如し」がありますが、「紙こより画」の要諦の一つは、この言葉を大切にする事です。日本文化の特徴を「わび・さび」と言われますが、哲学者「鈴木大拙師」は、この「わび•さび」が日本文化の底流にあると言われています。私、鈴木大拙先生の本を読んでそう思ったのです。

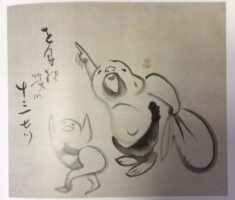

下の絵は、私が描いた「紙こより画」です。線も弱く、彩色もなく、素朴で、物足りなさをかんじませんか?墨跡だげ十分、生き生きと活動的に描き上げられていると思いませんか?

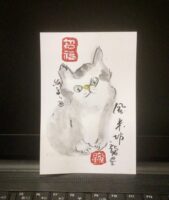

次の絵も、私が描いた「紙こより画」です。墨液も少なく。余白を残し、完全に色を塗り尽くす事をやめて、余白の白を生かす配慮をして描き上げました。この様にして味わいを出す配慮をおこたりません。これはー非常に難しいです。