中秋の名月

今年の「中秋の名月」は

今年の「中秋の名月」は、10月6日(月)です。この日は満月ではありませんが、「中秋の名月」です。満月は翌日の10月7日。「中秋の名月」が「満月」ではない理由は、旧暦に基づいた「中秋の満月」の日付と新月から満月になるまでの15日目がズレるからです。「中秋の名月」と「満月」は別の日になることは、よくあることで、珍しいことではありません。

「中秋の名月」は、満月より少しずれますが、ほぼ満月に近い丸い月ですので、「中秋の名月」として十分に楽しめます。

「禅画」に見る「お月さま」

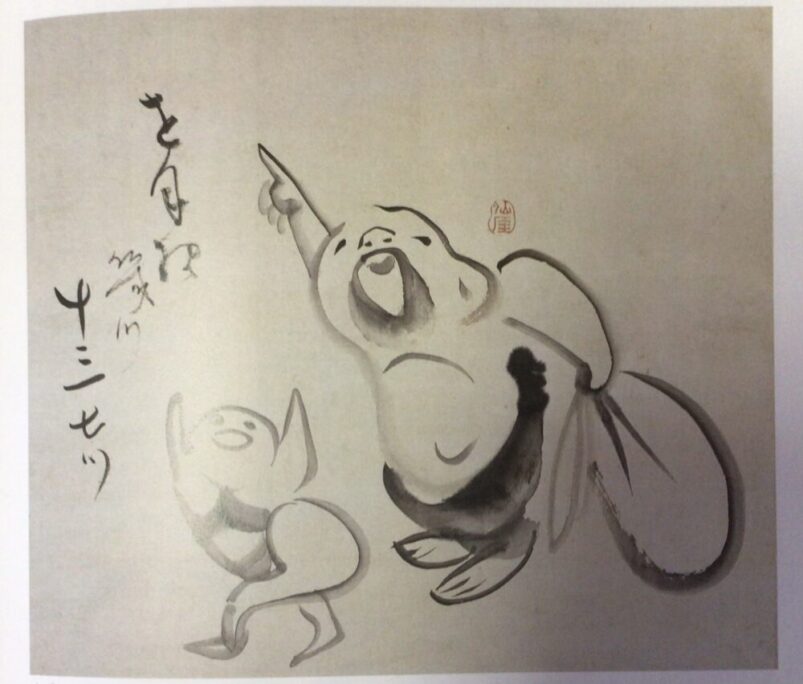

仙崖義梵(1750~1837年)の江戸時代後期の作品です。作品名は、「指月布袋画讃(しげつほていがさん)」です。布袋が月を指す指月布袋は伝統的な画題です。指は,悟りへ至る道筋を解く経文を象徴し、経文を読んでいるばかりでは,真の悟りにはたどり着けない、と言う戒めと解されている。

仙崖が描く指月布袋図は月を描かずに賛文で示唆する例がほとんどですが,一幅の賛は、「を月様幾ツ十三七ツ」という当時の子守歌を賛にしておりますが、この「十三七ツ」とは何を意味するのでしょう?

「を月様幾ツ 十三七ツ」とは?

このフレーズはわらべ歌「お月さまいくつ、十三七つ」に由来しますが、言葉の意味は、「十三夜の七つ時(午前4時ごろ)に出たばかりの月のことで、まだ若い」という意味です。十三夜の月が、まだ満月(十五夜)には至らず,若々しい状態にあることを示し、満月の「悟り」には至っていない事を表しているのです。後1日と数時間経てば「15日」になり、「十五夜」になり満月になります。あと少し修行が足りない事を諭す、禅画なのです。

ユーモラスな禅画

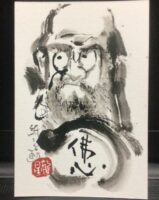

禅宗は、江戸時代になると、商人や平民などの間にも広がり、武家社会を中心に広がっていた「禅」が、大衆化し、庶民に理解しやすい様に、また親しめるように「ユーモラスな絵柄」になりました。特に、ユーモラスな禅画で有名なのは、白隠慧鶴、仙崖義梵であります。

私風の「禅画」

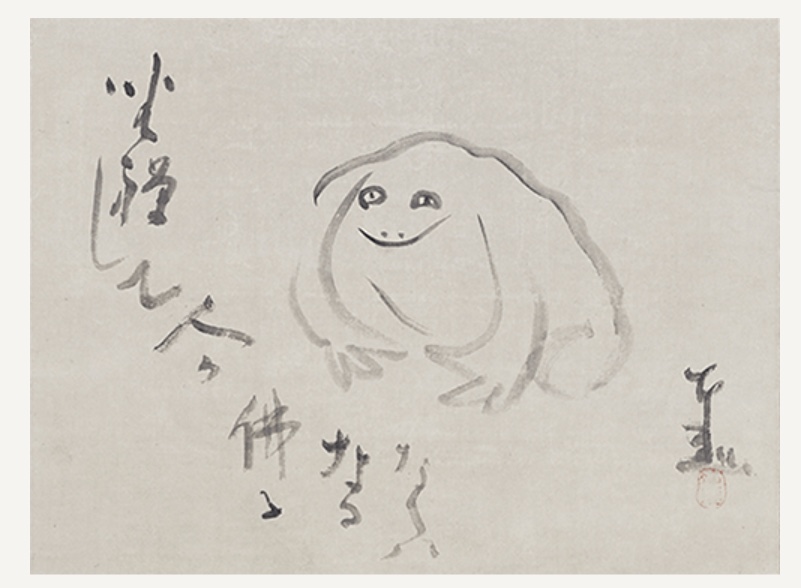

もう一つ、仙崖義梵の有名な禅画を紹介します。「座禅して人が仏になるならば・・・.」という禅画です。この言葉は、伊勢の喜多川半泥子の展示会を見に行って「おもしろい言葉だなぁ」と思い、忘れずに、今も引きずっております。

「坐禅蛙画讃」仙崖義梵の作。

座禅という修行形式にばかり拘り、求道の精神を見失っている様では悟りというものには、一向に訪れることはないと説いた禅画。

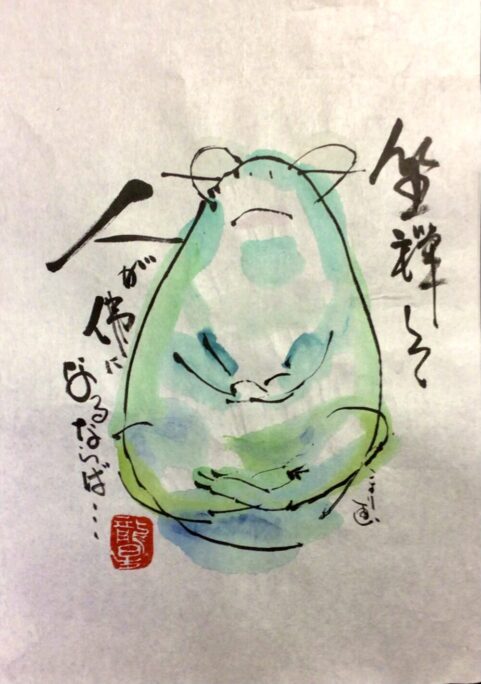

私は,この「賛」に、相当前に出逢っているのですが、私は、チョット遊びのつもりで、この後に「人が仏になるならハ、すでに己等は大阿闍梨」と付け足して絵をよく描いたものです。座禅という形だけに拘って「座禅」を続けても「悟り」には至らないと言う思いを描いたことがありました。

おわりに.

若い頃、川喜田半泥子の個展を見たことがある。実業家を早々に引退して、陶芸家などの芸術活動に専念された変わった人物と覚えております。その作品の中に壁掛けの「書画」を見つけたのですが、蛙の絵に「賛」が「座禅して人が仏にになるならハ」でした。座禅ばかりしていて「悟り」が得られるのなら、全蛙は禅蛙と・・・。

お問い合わせ