無分別

本論に入る前に、ご挨拶申し上げます。こちらをクリックして下さい。

https://misokuso.com/profile/

はじめに

「無分別」?

この言葉は、日常的に使うと、「思慮や分別がないこと、つまり軽率で何も考えていないこと」を意味しますが、仏教用語として使った場合は、物事を二元論的に判断せず、あるがままに事物を捉えることを言います。主観と客観を区別せず、言葉や概念に囚われず物事を直感的に捉える事を言います。これは、「ものの考え方」の出発点を示す言葉ですが、物の見方、捉え方が、西洋と東洋では大きく違います。物をごとを判断するとき「善・悪」「純・不純」など、相対する概念から出発しますが、東洋の場合は、ある物を善悪等相対せず直感を以て認識すると言われております。そして、宗教の在り方も、東洋と西洋では全く違います。西洋では掲示宗教、東洋では自然宗教(アニミズム)であります。白隠禅師の次の言葉で、ものの考え方の違いを探ってみます。

良し悪しを捨てて起き上がり小法師かな

この言葉を私は、達磨大師の言葉と思っていたのですが、大師の言葉ではない様な気もしておりました。どちらか分からない状態でありましたが、つい最近、ある方のブログ記事に白隠禅師の禅画の紹介があり、その禅画の中に「よしあしをすてて起き上がり小法師かな」という「賛」が書かれて禅画を拝見しました。これを見て、「あら?白隠禅師の言葉だったのか」と思い、いままで胸に支えていた蟠りがストンと落ちて、スッキリ致しました。

そのブログのURLは、下記の通りです。興味のある方はクリックしてください。

https://ameblo.jp/kisara318/entry-12857427446.html

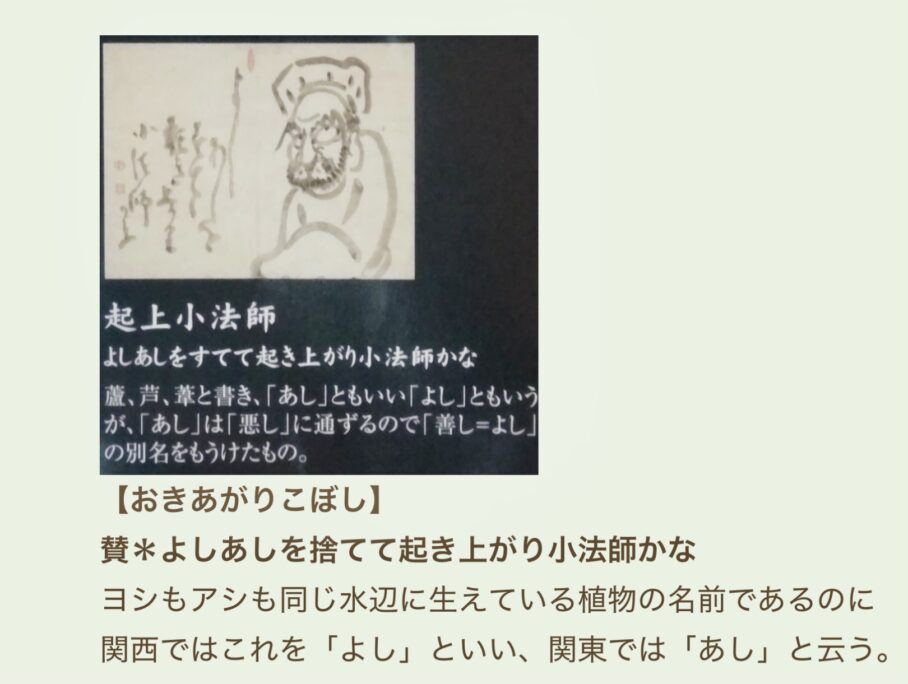

「おきあがりこぼし」

賛=よしあしを捨てて起き上がり小法師かな

ヨシもアシ同じ水辺に生えている植物の名前であるのに関西ではこれを「ヨシ」といい、関東では「あし」と云う。

本来同じものであるのに、状況により名前が変わる草をヨシ=善し アシ=悪し にかけて良いとか悪いとかくだくだ一事にこだわってつまずいていないで、立ち上がりましょうという意味らしい。

白隠禅師

白隠禅師は、1686年1月19日に駿河国原宿(現・静岡県沼津市原)の商家長沢家の三男として生まれ、幼名岩次郎といいます。15歳で松蔭寺の単嶺和尚のもとで得度し、慧鶴と名付けられました。彼(白隠)は江戸時代の禅僧で、禅宗が衰退傾向にある中、禅宗の普及に努め、ユニークな禅画で庶民に広く禅宗を啓蒙されました。そして、「臨済宗の中興の祖」と言われる様になられました。白隠禅師について、もう少し詳しく知りたい方は、下記のURLをクリックしてください。

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/hito/bungaku/hakuin.htm

また,最も短いお経「延命十句観音経」を庶民に拡げたのは、白隠禅師であります。十句・42文字の大変短い、大変分かり易いお経です、一度試してみてください。https://blog.goo.ne.jp/mayumiakane1962/e/5fac0fa09d9a9905fcda95f40678afba/

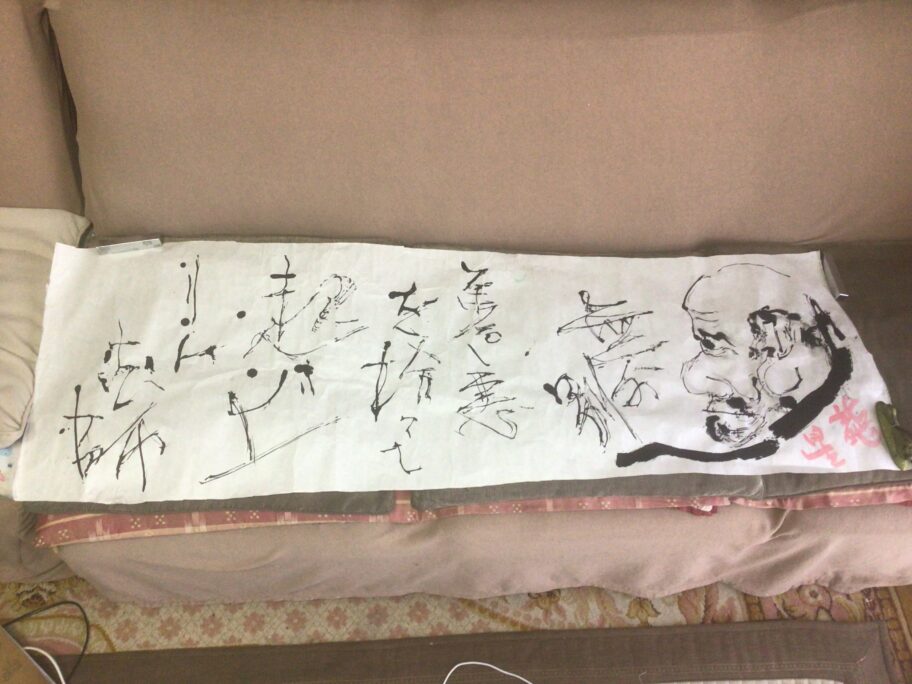

無分別

無分別を分かり易く説明する「紙こより画」です。

小堤「岡西龍星」(紙こより画家)

水際に生える草を見て、Aは「よし」、Bは「あし」という。そんな事で争ってはいけない。同じ水辺に生える草である。地域によって名付け方(概念化)が違うだけである。即ち、見る人が「水辺の草」を対象化して名付け(概念化)、見る者と見られる物を分け(分別)て見ている。分別して自然を捉えているのです。

そうではなく、見る我と見られる草を分けず、直接的に同時に捉える事(無分別)により、次のステップに進めるのです。自然を見る時、世界を見る時、それぞれ分別して捉えるのではなく、ダイレクトに直感的に自然、世界を感じることが大切である事を白隠禅師は解いているのではないでしょうか。

これは、禅宗の根本的な見方であります。言葉で「無分別」を説明しようとすると難しいのですが、白隠禅師の「禅画・賛」は、無分別を分かりやすく説いておられます