禅画を『紙こより画』で描く

ごあいさつ

「禅画」は「禅宗絵画」の一つのセクションです。

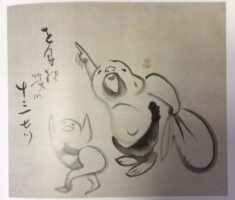

「禅宗絵画」とは、禅の精神や教えを表現した絵画であり、禅宗寺院の歴史や儀式に用いられた美術品を指します。鎌倉・室町時代に中国から伝わった禅僧の肖像画である「頂相」や、悟りの瞬間を描いた「禅機図」などの水墨画が日本に伝わっております。そして、江戸時代には、白隠慧鶴や仙厓義梵といった禅僧が、達磨図、布袋図、山水画、花鳥風月など多様な主題で絵画を描きました。これが「禅画」です。

『禅画』が生まれた背景

禅宗絵画は、禅宗とともに鎌倉・室町時代に中国から入ってきました。禅宗は、平安仏教とは趣を異にしており、公家社会より武家社会に馴染んだ「死生観」や「生きざま」を教義としており、幕府に擁護されたので普及したようであります。天下分け目の関ケ原の合戦後の江戸時代は、戦もなくなり平和な時代が続き、商業なども活発になり庶民の文化が花開き、そして「禅宗」も武家社会にこだわることなく広く庶民にも「教え」が広がった様です。この庶民の声を受けて、「禅宗」が無学な庶民でも理解できるような内容にし、「絵」も庶民的な絵柄となり、今に言う「禅画」が生まれたのです。

『禅画』と『紙こより画』

禅宗に興味を持ち、難解な書物を読み始め、鈴木大拙という禅宗を世界に広げた哲学者の著書「禅と日本文化」を知り、日本固有の美意識「わび・さび」は「不完全の美」であると説かれ、『紙こより画』と共通する「美」、即ち『紙こより画』も「不完全の美」を「美」としていることに興味を持ち、自問自答しました。「わび・さびを表現しようとして描いているのか ?」と。答えは「否」であります。「わぴ・さび」を表現しようとして描いているのではありません。「こより」の動くままに「こより」について描いているのです。その結果、出来た作品が「妙味のある、唯一無二の天下無双」の作品なのです。

禅画を『紙こより画』で描く

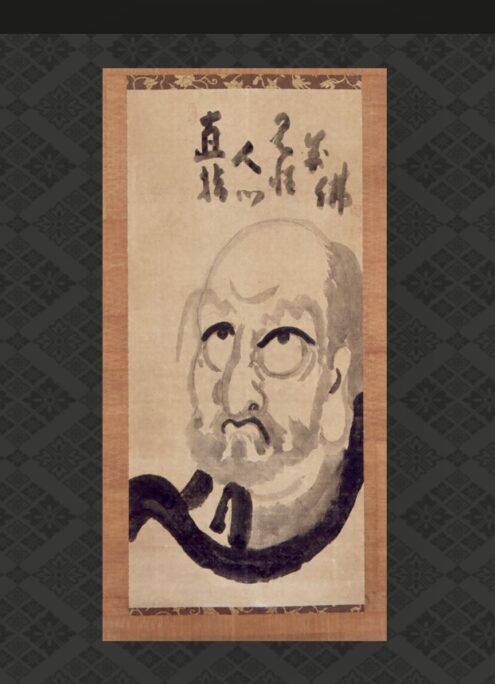

直指人心(じきしにんしん) 見性成仏(けんしょうじょうぶつ)

この賛は、禅宗の根幹をなす教えの1つで、経典などの文字に頼らず、直接人の心の奥底にある仏性を指し示し、それ(仏性)を自覚することで仏となる(成仏する)という意味。

座禅などを通して自己の内面と向き合い、本来自分に備わっている仏心・仏性(見性)を見出すことを目指す、禅宗の実践的な指導指針であります。

教えの背景と意味

・この言葉は、禅宗の祖である達磨(菩提達磨)の教えに端を発する『四聖句』の一つ

・文字や言葉に頼らず、修行者自身が座禅や内省を通じて「直指人心」の道を歩み自らの内にある「見性(仏性)」を目指すことが禅の修行の核心です。

・「仏心はすでに自分の中に宿っているということを、自らの実践を通じて明らかにしようとするのが、この教えでです。

まず、白隠の代表作であります「直指人心」「見性成仏」から始めます。

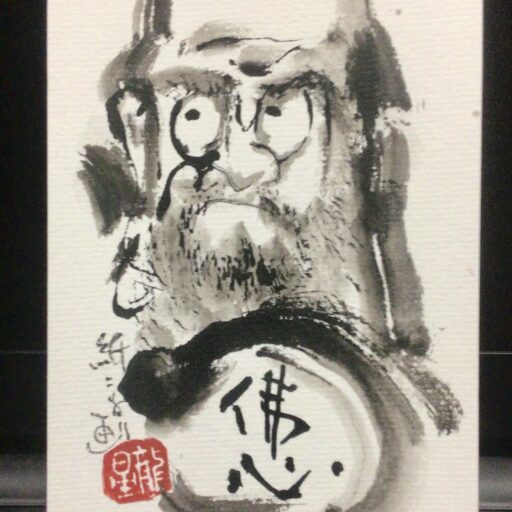

右の絵は「紙こより」で投稿者(私)が描きました。見ての通り「達磨」を「こより」で描き、丸めたティッシュペーパーに墨液を着けて、大胆に墨を入れました。そして、胸に「仏心」と筆で入れ込みました。後は、薄墨で陰影を着けて完成としました。この作品のテーマは「直指人心」「見性成仏」であります。意味を簡単に説明しますと「己の心の奥底に潜む「仏心」を見知り、「成仏(さとり)」を得ることを促しているイメージで描き上げました。

おわりに

今回は、「不完全の美」について書きましたが、『紙こより画』の「不完全」は「ティッシュペーパー」による「画き辛さ」に起因すると思うのですが、この辛さが「美」に変えることなのでしょうか?そうかも知れませんが、もう一つ「余白」の活かし方があると思うのです。禅画の「不完全の美」については、もう少し検討したいと考えております。

回を改めて投稿します。興味深い記事が出来そうなので楽しみにしておいて下さい。乞うご期待の程を・・・。