水墨画・墨彩画の公募展に出品して

はじめに

「紙こより画」は、最近、美術年鑑に日本画の一つのジャンルとして登場した新しい分野です。『紙こより画』を知らない方も多いと思います。1人でも多くの方に『紙こより画』を知ってもらう為、ブログを始めました。私も『紙こより画』を始めて、まだ3年目ですが、『紙こより画』に嵌っています。そして、水墨画等の公募展に出品したらとお誘いを受け、これは『紙こより画』の広報になると思って、出品致しました。

『紙こより画』と水墨画・墨彩画の違い

初めて出品した「私の作品」と出品経験のある方々の「水墨画」などと比較させて頂きました。『紙こより画』と「水墨画」「墨彩画」は、全く同じ画材を使って描き上げられております。違う所は、空間の処理の仕方が違う様に思いました。水墨画・墨彩画などは、完璧に描き上げられて、空白を残さず、全てに墨や彩が施されておりました。しかし、『紙こより画』は、完璧に墨、彩を入れず、余白を残しております。私が気付いた「大きな違い」は、この「余白を残す」という手法です。それと、もう一つ、大きな違いは、「筆でひく線」と「紙こより」で引く線の違いです。これも、大きな違いです。筆の場合は、殆どの場合、筆先が纏まっており、綺麗な一本の線が引けますが,「紙こより」で引いた線は、「こよりの先」が割れたり、細かく紙面上を跳ねたり、曲線を引くと「こよりの先」がへたったりして綺麗な一本の線が引けません。これが、「紙こより画」の大きな特徴です。そして、また細部に亘って、精緻に仕上げる事も出来ません。「紙こより画」は、今、申し上げました様に、「上手く描けない」という「ハンディ」を背負って描く絵なのです。この「負」を「ポジティブ」に転換する事が「紙こより画」の大きな特徴なのかもしれません。

『紙こより画』の「負」を「正」に

『紙こより画』は、綺麗な線が引けない、思う様に線が描けないという、マイナス「負」を背負っているのです。簡単に言えば、上手く整ったものを描くことが出来ない画法なのです。そして、『紙こより画』は、壁を「上手く乗り越えよう」とするのではありません。その壁を乗り越えようと思うなら、「最初から『筆』を使えば簡単に「負」を乗り越えられます。『紙こより画』は、上手に描けず、丸い目は歪な四角になったり、三角になったりします。口元も真っ直ぐ描けず、歪んだり下がったり、輪郭も歪で滑らかな線で描けません。しかし、なんとも言えない顔が紙面に残ります。自分が描こうとしたものが出来上がりません。しかし、「趣のある面白い墨跡」が残ります。そして、残った墨跡には、「上手くかけた線」も「失敗した線」も共に一枚の「絵」を支えあっているのであります。これが『紙こより画』なのです。

公募展に「紙こより画」と「紙こより書」を出品致しました

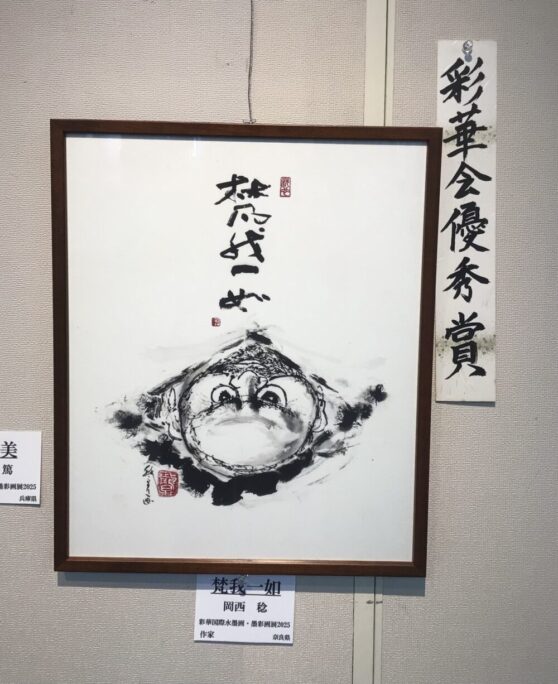

2025年9月25日から9月30日に第29回彩華国際水墨画・墨彩画展(於:神戸市)に応募した作品を紹介します。

作品名「梵我一如」(ぼんがいちにょ)

意味は、宇宙の根本原理である「梵(ブラフマン)」と、個人の本質てある「我(アートマン)」は、本来一つのものであるという古代インド哲学(ウパニシャッド哲学)の根本思想です。この思想は、個々の人間の「真我」は、宇宙全体と等しいと悟り、その一体性を認識することで、一切の苦しみから解放されて、永遠の至福に到達すると解いております。(「Google」検索、AIによる概要を参照) 小弟、学生時代、著名な仏教学の教授の講義を聞き、坐禅の真似事をして「この感覚」を体感したのですが、これを「悟り」というのは、あまりに稚拙と思いました。その後、悟りには、複数の段階があることを知りました。

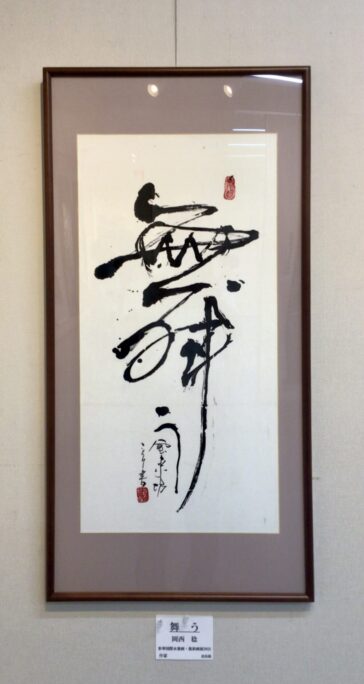

「舞う」を「紙こより」で書きました。太い線が出る様に「紙こより」を緩めに締め,加えて、「墨」をたっぷり漬ける事にしました。そして、書き上げたのが、右の作品です。それと運筆については,これは私の個人的な意見ですが、イメージで言いますと、大奥の女官が、夜に警戒の為、廊下をすり足で歩き、蝋燭の炎を揺らさずに、真っ直ぐ上がる速度で「そろり、そろり」と歩くイメージで運筆する様にしております。しかし、運筆に緩急をつけなければ、また、潤滑も必要ですので、それを念頭に置いて、「こよりの先」と速さを考えながら書きました。決して、「先を急ぐ事勿れ」で、運筆を心掛けました。

私の作品「舞う」について、コメントされた「神戸新聞」の記事」です。

「紙こより画」の特徴

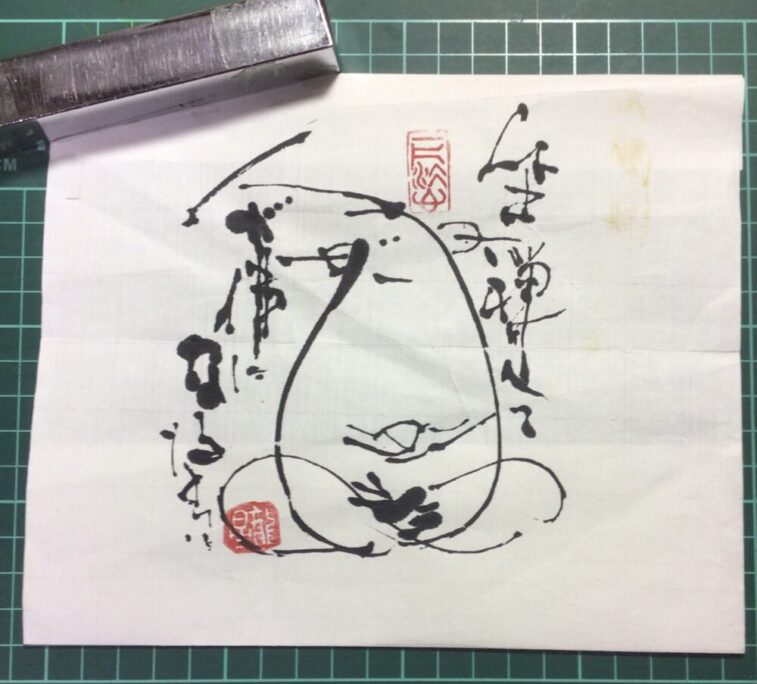

私が考えている「紙こより画」の特徴について、下記の画材を使って、少しお話しします。この絵は、仙崖義梵の「坐禅蛙画賛」をヒントにして描きました。

坐禅して人が佛になるならハ 仙崖義梵の「坐禅蛙画賛」を私風に「紙こより画」で挑戦致しました。まず、「蛙」の絵は、卵型に上から右半分、左に左半分を「紙こより」に墨をつけて描く。胡座に組んだ足を「♾️」の形に入れる。そして、足の指を入れる。次に「目の玉」を「たんこぶ」の様に入れて、目を半眼に入れる。最後に「禅定印」を描く。「賛」も「紙こより」で描く。墨量などは、何処に「墨」の溜まりを入れるかなどを考えてから、描く。「紙こより」を早く動かすことより、自分の感性を描く事に集中して下さい。

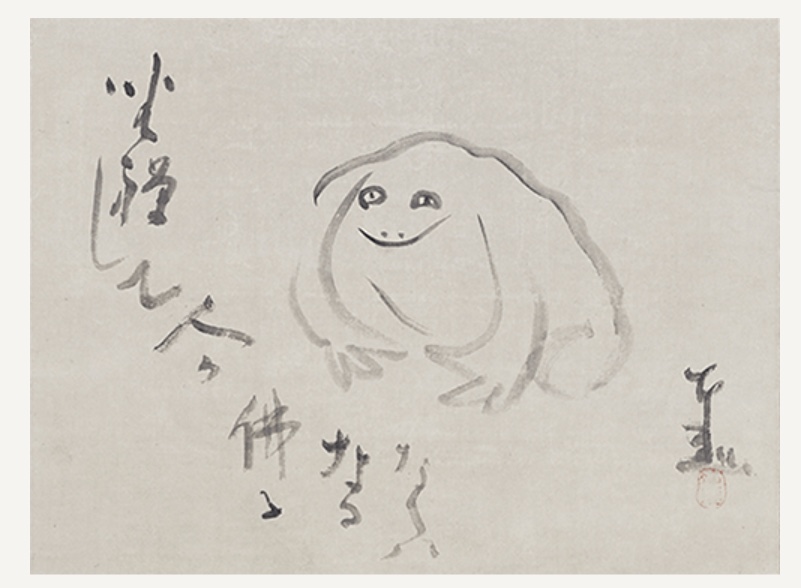

仙崖義梵の「坐禅蛙画賛」. 〜坐禅して人が佛になるならハ〜

終わりに

『紙こより画』について、思いをブログ記事にしました。『紙こより画』について、色々な考えの人がいます。私が目指す『紙こより画』は、日本が古くから培ってきた「美的意識」を継承し、新しい分野を広げて行きたいと考えております。

この点については、継続して、ブログ記事として、皆様にお知らせしたいと考えております。また、月に2回程度、「紙こより画」の体験会を催しております。

参考です。『紙こより画』体験会を2025年10月19日10時から15時まで開催いたします。人数も1回3人程度で、1人500円頂戴できたら良いと考えております。

ご希望の方は、「問い合わせ」欄を利用してお申し込みして下さい。受講していただけるか否かは、返信させて頂きます。 宜しくお願い申し上げます。