『紙こより画』体験会の実施結果

本論に入る前に、ご挨拶申し上げます。こちらをクリックして下さい。

https://misokuso.com/profile/

はじめに

今まで数回『紙こより画』の普及・啓発の為に「体験会」を催しておりましたが、写真を撮り忘れたりして投稿できませんでしたが、今回(2025.08.11)、写真の準備も出来、体験者にSNS投稿する旨を了解して頂き、初めて「体験会」について投稿させてもらいました。

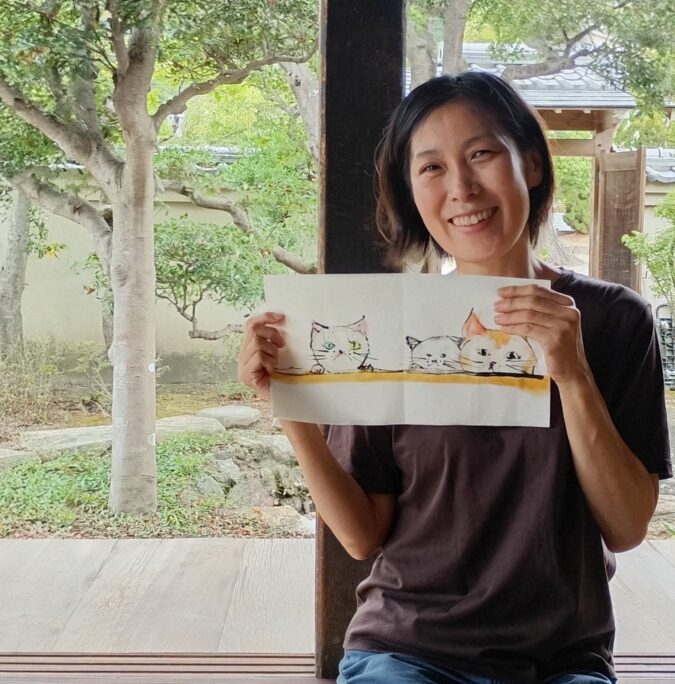

体験者の名前は「幸恵さん」、女性にお年を尋ねるのも気が引けましたので年齢不詳です。中々、美人でした。

達磨寺本堂と境内です。

本殿は聖徳太子が飢人(達磨大師の化身)を葬った墓地の上に鎌倉時代に建立されたお堂です。

詳細はこのURLをタップして下さい。https://www.darumaji.jp

「紙こより」の作り方

ティッシュ・ペーパーを1枚、箱から出して,何処の角でもいいから、親指と人差し指で摘み、この2本の指でティッシュ・ペーパーの角を「捩って」、紙こよりを作ります。出来た「こよりの先」を強く締めるのか? 或いは柔らかく締めるのかなど色々ありますが、今回は普通に締めて頂きました。

達磨寺は臨済宗南禅寺派のお寺です。3室2列の禅宗方丈の基本形を有し、屋根は本瓦葺きで、西面が入母屋造、東面が切妻造と左右非対称が特徴。奈良県には本格的な禅寺の方丈が珍しいので、平成元年に県指定有形文化財に指定された。

紙こよりの先に墨を着ける

「こよりの先」に「水」を含ませるために、「こよりの先」を軽く水に浸けます。これは、墨の吸い上げを良くするためと墨の粘りを緩めて「紙」に墨が乗りやすい様にする為です。「水」の含みが多すぎると「墨」が滲んでしまいますので、「沁み具合」を試す紙を用意して、確認してから本番に入る様にして下さい。

線の引き方の学習

「練習用の紙」を用意して、その紙に「○△□」を試しに描いてみて、ここで、「紙」と「こより」と「墨」の相性を確認します。

本番(線画を引く)

「紙」と「こより」と「墨」の「なじみ具合」を確認しながら、線を引くのですが、思う様に線は引けません。これは慣れて頂くしかないのですが、慣れても上手く引けないのですが、これが「紙こより画」の特徴です。上手く引けた線、上手く引けなかった線が1枚の作品に共存共栄するのが『紙こより画』なのです。今回の体験会参加者にも、最初は「○△□」を描いて頂き、「紙こより」の動きを体感して頂きました。「紙こよりの先」はあまり力を入れると「こよりの先」が折れて線が引けません。力を抜くと線が弱くなります。また、円を描こうとするとカーブで「こよりの先」がへたります。こんな事を経験して力の入れ具合を覚えてもらいます。練習すれば上手く描けるようになります。今回の参加者は、直ぐに「こよりの先」の動きを理解されて器用に線画をひかれて「○△□」を描いておられました。それでも、線画を引くには、失敗がつきものです。そして、この失敗が、「味わい」として紙面に残ります。

次は彩色

彩色は、筆を使っても良いし、「紙こより」で彩色しても良いのですが、その選択は、作者のセンスの問題なのですが、やってみて、「試行錯誤」を繰り返し、どれが良いのか学習する事も大切です。更に大切なことは、色は塗るのではなく、「色を置く」という感じで彩色をすることです。白い余白を「全て塗りつくす」のではなく余白を残す。そして、複数の色を使い、色造りやグラデーションをするのも大切な要素です。この辺りを何度も説明して参加者を指導しました。参加者(幸恵さん)は上手く対応されておりおりました。そして、1枚の『紙こより画』が完成しました。

終わりに

最後になりますが、『紙こより画』の特徴として、「紙こより」で描くため、綺麗な、完璧な線画は描けません。併せて「彩色」においても、余白を彩色で「塗りつぶす」のではなく、「余白」を残す事も大事です。これは、日本画特有の美意識ですが、質素さや静けさ、或いは、不完全なものの中に美しさを見出す概念として「わび・さび」という二つの言葉があります。西洋的な「煌びやかなもの」に「美」を求めるのではなく、質素で簡素なものの中に「趣」や「深み」を求める傾向、或いは不便さや不完全さを受け入れ、そこから得られる精神的な豊かさや安らぎに安堵する「日本古来の精神性」を『紙こより画』に感じているのは小弟だけではないと思っております。

追伸 今回は『紙こより画』制作中の動画ではありませんが、次の投稿には「動画」配信が出来ればいいと思っております。お楽しみに。

『紙こより画』体験会に参加してくださった「幸恵」さんです。なかなか「こより」の使い方が、お上手でした。初めて「こより」で絵を描いたとは思えませんでした。絵が好きなようです。

お問い合わせ

お問い合わせは、下記ホームからよろしくお願いします。