『紙こより画』の魅力

はじめに

達磨寺で『紙こより画』の展示・販売を始めたのは、去年の8月です。早いもので1年が経ちました。この達磨寺は、鎌倉時代に建立されたものでありますが、なぜ奈良の王寺町に達磨大師(インド南部の香至国の第3王子)の墓があったのでしょう・・・? 不思議ですね。

ちょっと横道にそれますが

その昔(613年)、推古天皇の御世に飛鳥を離れて斑鳩の里に居を構えておられた聖徳太子が、知人を訪ねて片岡山(達磨寺のある辺り)に出かけられ、その帰り路に行路病人が臥せっているのを発見され、飲食や衣を与え、助けられたそうです。しかし、数日後、その場所を確認するとその人は亡くなっておられ,墓を掘り葬られたと言う話が日本書紀(推古天皇の条)に記載されています。後に、この行路病人が達磨大師の化身であったと言われ、葬られた場所(達磨寺3号古墳)に達磨寺本堂が鎌倉時代に建てられたようです。

王寺町達磨寺・方丈にある「橋本関雪」作の「片岡山のほとり」です。オリジナルは広島県廿日市の「ウッドワン美術館」が所蔵しております。この屏風絵は日本書紀に残る「片岡山飢人伝説」を橋本関雪が描いたものです。

「わび・さび」について

達磨寺は、禅宗のお寺です。日本の禅宗には、臨済宗・曹洞宗・黄檗宗の3派があります。達磨寺は臨済宗南禅寺派の禅寺です。達磨寺で「紙こより画」の展示販売をすることがご縁で、禅宗に興味を持ち、ちょっと勉強を始めました。そして、鈴木大拙と言う有名な哲学者が、日本の伝統的な美意識である「わび・さび」を「未完全の美」と仰られ、禅の教えに由来するとも仰っています。この大拙先生の指摘が、「紙こより画」の趣に、「日本特有の『わび・さび』」と共通するものがあるのではないかと思い、blogを書きました。

簡単に「わび・さび」を説明しますと、

わびは、「侘び」と書き、動詞「わぶ」の名詞形です。(1)わびしいこと。思いわずらうこと、悲しみ嘆くこと。(2)俳諧、茶道の精神で、落ち着いて、静かで質素なおもむき、閑寂。(出典:「新選国語辞典」第9版)という意味でつかわれています。

もともとは、「思うことが、かなわず悲しみ、思いわずらうこと」という意味で使われていましたが、室町時代あたりから、失意や窮乏(きゅうぼう)、金銭や物品が著しく不足して苦しい様子など、自分の思い通りにならない状態を受け入れ、積極的に安住しようとする肯定的な意味・内容です。 置かれている状況を悲観することなく、それをむしろ楽しもうとする精神的な豊かさを表現した言葉なのです。

さびは、「寂び」と書き、動詞「さぶ」の名詞形です。「古語大辞典」によると、「日本の古典芸能の代表的な美」のひとつ、「現象としての渋さと、それにまつわる寂しさとの複合美。無常観や孤独感を背景として、和歌・連歌・茶など、ジャンルを超えて重んじられたもの」とあります。もう少し簡単に言い換えると、「古さや静けさなど、枯れたものから趣が感じられること」を言うのでしょうか。

平安時代後期~鎌倉時代初期の歌人、藤原俊成(としなり)は、歌合(うたあわせ。歌人を左右二組にわけ、その詠んだ歌を一番ごとに比べて優劣を競う遊び)で「寂び」を用いた和歌を残すなど、古くから使われていたようです。

その後、「わび・さび」の美意識は中国から伝来した禅宗と結びつき拡がっていきます。室町幕府以降、禅宗の物事の本質を求める思想が、武士・知識階級に広まり、石や砂紋などで水の流れを表現する枯山水など、文化面にも影響を与えました。

「わび・さび」について、もう少し知りたい方は、下記のURLをクリックして下さい。

https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/13279/

「紙こより画」に観る「わび・さび」

先にも触れたように日本文化の底流には「わび・さび」が流れているというのは、殆どの人が認める公知の事実であります。鈴木大拙先生が「わび・さび」を「不完全の美」と表現されましたが、「不完全の美」とは、完璧ではない状態や物事の不完全な側面に美しさを見出すということらしいです。この言葉を見たとき、私は、「紙こより画」も完璧を求める絵画ではないと思い、「わび・さび」を求めて描いているのかと自問しましたが、答えは「否」であります。なぜなら「わび・さび」を求めめて描いておりません。「紙こより画」は、「こより」の動くままに、「こより」について描いているのです。その結果、出来た作品が、「妙味のある、唯一無二の天下無双」の作品が生み出されるのです。

「紙こより画」は、ティッシュペーパーの角を「こより」にして、その先に「墨」を着けて描きます。だから思うように線が引けない状態で作品を描きます。ここに「不完全の美」が存在し、「禅画」と共通するものを感じるのではないでしょうか。下記URLには、「紙こより画」の基本的なことを書いています。「紙こより画」は「わび・さび」を求めて、描いているのではありません。もともとは、「紙こより画」は、「不完全の美」を表現しているのです。もう一度、下記URLをクリックして下さい。「紙こより画」について書いておりますから一読ください。

https://misokuso.com/%e3%80%8c%e7%b4%99%e3%81%93%e3%82%88%e3%82%8a%e7%94%bb%e3%80%8d/

「禅画」って何 ?

禅画は、近世以降(江戸時代以降)に禅僧が描いた絵画を言います。禅宗に関わるテーマを画題にされて描かれたもの全てを禅画と思われている方が多いかも知れません。そうではありません。禅に関わる絵画の総称は、「禅宗絵画」と言います。勿論、「禅画」は「禅宗絵画」の範疇に入ります。「禅宗絵画」の一つのジャンルを「禅画」というのです。例えば、白隠慧鶴や仙厓義梵などの禅僧が描いた「禅宗絵画」を禅画と言うのです。非常にユニークな「かわいい画風」の作品を禅画と言います。では、「禅画」と「禅宗絵画」の違いを見て下さい。

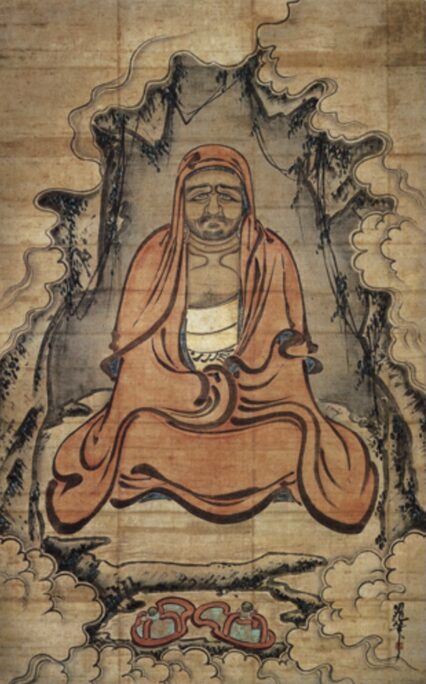

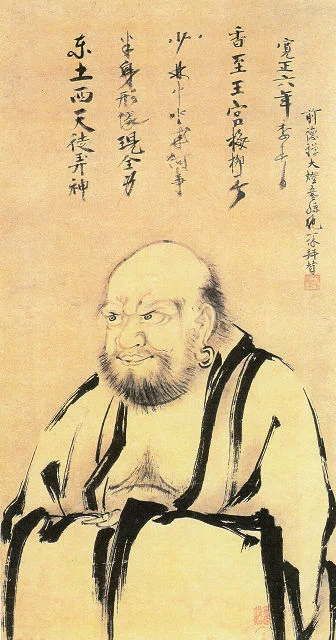

室町時代の東福寺・禅僧[明兆(みんしょう)] の作品です。

東福寺は、京都五山のひとつ。明兆は、文和元年(1352年)に淡路国津名郡物部庄に生まれ、1431年、79歳で没しております。著名な実績は、仏画、頂相(ちょうぞう)、水墨画です。その画風は、水墨と極彩色の技法を駆使し、巨大伽藍にふさわしいダイナミックな大作を制作する点に特徴があります。

後々、仏画の規範となる力強く躍動感あふれる筆致と、大胆でスピード感のある線描、そして画面構成力にも優れ、水墨画表現と彩色画表現のどちらも達人級にこなします。後世の日本画、特に雪舟などの絵画に大きな影響を与えました。 これは禅画ではありません。

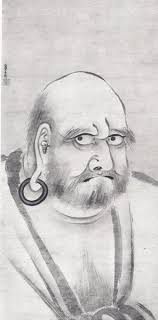

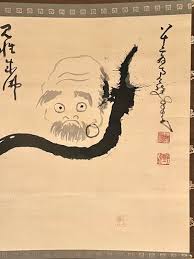

墨渓(ぼくけい ?〜1473年)、室町幕府の大徳寺の画僧。越前(福井県)の人。朝倉氏の庇護を受けましたが、後に京都に赴く。一休禅師より「墨渓」の号を受け、蘇我派の創始者となり、禅僧達によって多く描かれてきましたが、そのポーズで最も多いのが上半身像で、大きな目をギョロリと向いた姿です。また、刷毛筆を用いて、線は簡潔でありますが対象の主要な特徴を正確に表現し、素朴で自然に描いています。これも「禅画」ではありません。

祥啓(しょうけう、生没不詳)は、室町時代中期から後期にかけて活躍した画僧、禅僧です。鎌倉にある建長寺の塔頭寺院「宝珠庵」の住職で、書記役を務めていました。鎌倉五山の禅寺を中心に活動し、画風は、表現の土着性から脱却し、平明な表現へと変化させたと評価されています。これも「禅画」ではありません。

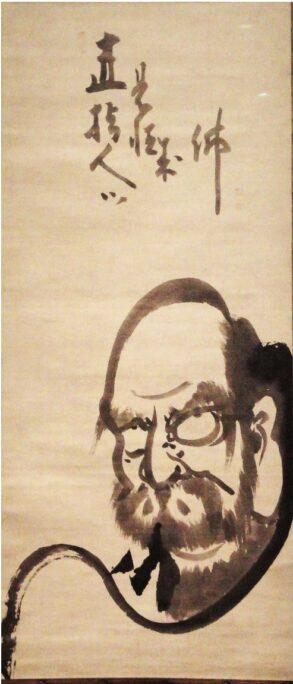

白隠慧鶴(はくいん えかく1686~1796年)は、臨済宗中興の祖と言われた江戸中期の禅僧です。正宗国師とも言われています。駿河国原宿(現・静岡県沼津市原)の商家 長沢家の三男「岩次郎」として生まれました。15歳で松蔭寺の単嶺和尚の下で得度し、慧鶴と名付けられ、その後、諸国行脚の修行を重ねて、42歳の時、コオロギの声を聴いて仏法の悟りを完成させました。白隠は、広く民衆への布教に努め、その過程で禅の教えを表した絵を多数描いています。 これは禅画です。

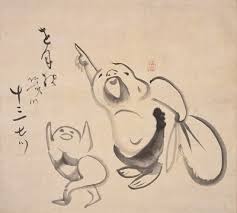

仙崖義梵(せんがい ぎぼん 1750~1837年)は、江戸時代後期の臨済宗妙心寺派の禅僧・画家で、博多の崇福寺で住職を努めました。絵画は、禅味に溢れております。数多くの禅画や墨跡を残しており、自由でユーモアあふれる作品が多くあります。代表作には「○△□」などがあるほか、左の絵には「を月様 幾つ 十三七つ」と書いてます。お月様は「悟り」を表し、「指先」は「教義」を示しております。「悟りまでまだまだある」ことを教えているのでは? これは禅画です。

中原鄧州(なかはら とうしゅう)こと「南天棒」(なんてんぼう 1895~1925年)は、明治から大正にかけて活動した臨済宗の禅僧。広く「南天棒」の異名で知られております。警策(けいさく)として、常に南天の棒を持ち、全国の禅道場を巡っては修行者を容赦なく殴打した明治時代屈指の豪僧として知られています。在家者への教導に力を注ぎ、山岡鉄舟、乃木希典、児玉源太郎などが彼の影響を受けた様であります。これは禅画です。

実は、奈良の古梅園に「南天棒」という松宴墨の「墨」があります。その時は、私は、「南天棒」という御仁を知らなかったのですが、この墨を買って家に帰りネットで調べてみると,厳しい禅僧であったようです。この南天棒が、この墨の製法を古梅園に伝えてたようです。そして、商品として扱っているようです。 また、この店は古くからあり、夏目漱石が訪れたようですね。漱石の俳句に、「墨の香や奈良の都の古梅園」という俳句が残っております。由緒ある墨屋さんが奈良公園にあります。

「禅宗絵画」と「禅画」は違う

「禅宗絵画」は禅宗美術全般を指す広い概念で、「禅画」は主に近世(江戸時代以降)の禅僧によって描かれた絵画を指します。より限定的な新しい呼び方です。つまり、「禅宗絵画」は禅の思想信仰に基づいて生まれた禅宗美術作品全般を包括し、禅画は、その中の特に近世の禅僧による作品を指す言葉なのです。禅僧の肖像(頂相)、禅の悟りの契機を描いた「禅機画」、山水・花鳥・人物などの水墨画、経文や仏法を表現した「墨蹟」などが含まれます。特に中国から日本に伝わった禅宗文化に深く根差し、室町時代以降の日本で雪舟や長谷川等伯などの画家によって独自の発展を遂げております。

禅画が生まれた背景

一般的には、禅が日本に伝わったのは鎌倉時代と言われています。平安時代(公家社会)が終わり、12世紀頃に「武家」が台頭し鎌倉時代が生まれました。その頃に禅宗が中国から日本に伝わったと言われています。臨済宗は、1195年頃、中国・南宋に渡った栄西によって、曹洞宗は、1228年に道元によって、中国・北宋から伝来したと言われています。

なぜ、鎌倉時代以降も禅宗が普及したのか?

簡単に言うと、禅宗は、公家(平安貴族)の既得権益に対抗して生まれた源頼朝(武士)を中心とした武家勢力の精神的支柱として鎌倉幕府の庇護を受けました。そして、武家と公家が対峙する中、公家(旧勢力)勢力は、平安仏教(真言宗、天台宗)に肩入れし、禅宗(臨済宗)と既存の仏教(平安仏教)と上手くいかなかったようです。新興勢力であっる鎌倉幕府と臨済宗は親和性が高く、臨済宗の始祖である栄西は、鎌倉幕府に庇護を求めて北条政子(源頼朝の正室)が建立した寿福寺の住職になり、後に京都・建仁寺に入り禅宗・臨済宗の普及に努めたのです。

以上のように、鎌倉幕府以降も室町時代(南北朝)、戦国時代、安土桃山時代、江戸時代と武家社会が続き、武士の精神性を維持するのに必要とされ、禅宗は廃ることなく存続した。

しかし、江戸時代に入り「禅宗」に変化

江戸時代は徳川幕府によって治められ、戦のない平和な時代が約260年続き、商業や農業の発展により町人文化が花開いた時代であります。禅宗(臨済宗)も、鎌倉、室町幕府の権力者と深く関わり、時には外交顧問を務めるなどの特権的な立場にあった禅僧も居たようであります。しかし在野の民衆に根差した座禅中心の厳しい禅風を特徴とした禅僧集団もありました。「林下(りんげ)」という禅僧集団であります。この集団は、幕府の庇護と統制下にあった「五山派」とは異なり、在野で厳しく、修行に専心する禅宗の寺院や一派ですが、商人や人々に「禅宗」を分かりやすく布教し始めたのです。この時、小さな紙に「禅画」を描いて、禅の教えを布教したのです。これが「禅画」の始まりのようです。

※ 参考に「五山と林下」について 五山(ござん): 室町幕府が定めた寺格制度で、幕府の保護と統制下にあった臨済宗の有力寺院で、「林下(りんげ)」とは五山制度に属さず、坐禅修行に専心する在野の禅宗寺院を指す言葉です。「五山」の代表は、京都の天竜寺、相国寺、建仁寺、東福寺、万寿寺などが代表寺院。「林下」の代表は、大徳寺、妙心寺などがある。五山派が権力と結びつき、林下派は厳しい禅風に専心したそうです。鎌倉五山:建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺です。

鈴木大拙の「不完全の美」

鈴木大拙先生は、『禅と日本文化』の中で日本文化の根底に流れる「わび・さび」を「不完全な美」と捉えられましたが、これは、「禅画」に限ってのコメントの様な気がします。なぜなら、「頂相(ちょうぞう)」、「禅機画(ぜんきが)」をみると不完全な空間など見当たりません。しかし、白隠、仙崖、南天棒の作品を見ると空白が余韻を持って生きているのを感じます。上記で紹介した画像を見ていただければ理解できると思います。

終わりに

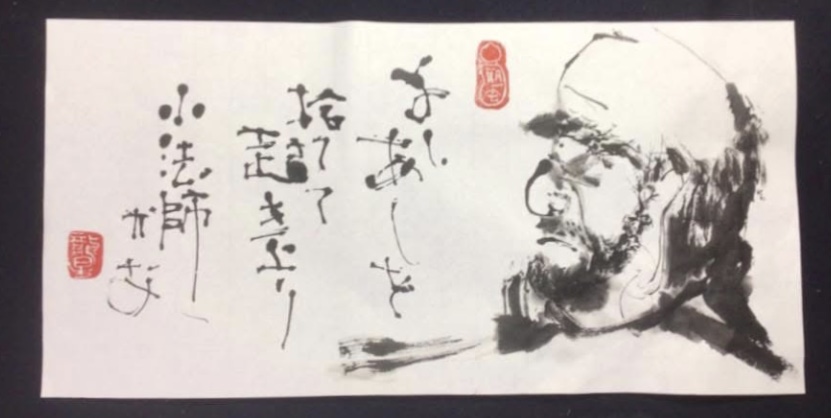

禅の本旨が理解しやすい言葉を書き入れた「紙こより画」を付けたいと思います。この作品は、私「紙こより画家『岡西龍星』」が描いたものです。

よしあしを捨てて起き上がり小法師かな